店主のブログ 文Tube テーマ 「風」

2024.1.4

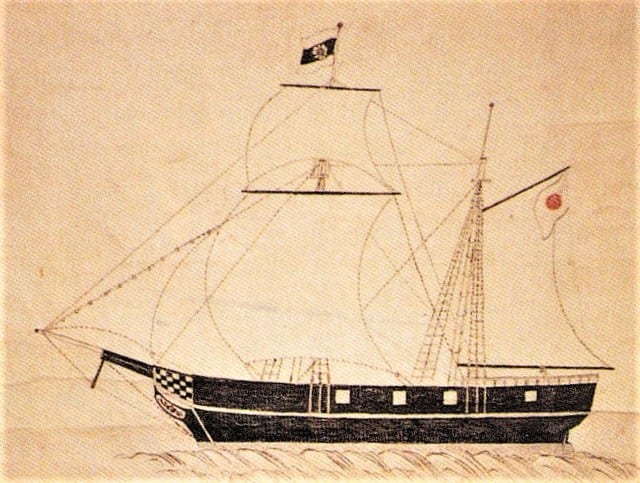

本題に入る前に江戸末期に姫路藩で建造された

「速鳥丸」という御用船について触れたい。

当時、姫路藩では木綿専売が重要な収入源であり、

収益構造を大きく変えるべく大阪から江戸へと

マーケットを移した。交易用の海上輸送時には

「海上備金」という保険制度を適用しており、

事故が多発すれば藩の財政に大きく影響する為、

悪天候に強い洋式船が採用された。

それが「速鳥丸」である。同船は江戸との間を

計80回に及ぶ航海を務め藩財政に大きく貢献

したと言われている。

本題に入りたい。昨年2023年当社は多事多端だった。

ようやくコロナという長いトンネルから抜けたとは言え、

我々の業界が直面する問題は山積みである。

原油高騰やウクライナ問題による原材料の高騰、

2024年問題を含めて労働環境の改善、人口減による

人材の確保などなど。

この問題はすべて物価に直結し我々の商いにも大きく

影響した。当社も昨年はお客様にご迷惑を

お掛けするも、泣く泣く価格を上げた。

しかし価格を上げたからといってその分売上が上るもの

でもない。まだまだ物価上昇への意識が低い。

しかしながら「物価を上げる」これは必須である。

物価上昇は先進国の中でも大きく出遅れている。

私が大好きなマクドナルドのビッグマックを

例にとってみると、アメリカの値段は5.58$に対して

日本は3.17$である。これはマクドナルドを展開する

主要54か国中44位。1位のスイスにおいては7.73$。

円安かつ物価が安い。インバウンドが増える訳である。

東京でよく利用するレストランに行ったが予約以外は

受けていないといわれた。長年利用していることもあり

入店させてくれたが店内はガラガラ。

理由を店員に聞く訳にもいかず業界の事情を調べると

インバウンド用に席を空けているという。

一般の日本人客と客単価に大きな差異があるから

だという。良い気はしないが合点がいった。

昨秋NYへ行ったが物価の高さにも驚いた。

と同時にアメリカらしい国民性を感じた。

物価が上昇し続ける中で「自分たちの生活レベルを

下げたくない」という意識が強く、より良い条件の

職場を求めて自身の身を移す。つまり転職が多い。

日本人は長い間「終身雇用」という人事制度の元、

こうした状況において生活を切り詰めて「我慢」

してきた。事実バブル崩壊やリーマンショックも耐え、

忍び、乗り越えてきた。

そんな意識が根強く残っているのだろう。

しかし今後抱えている日本の問題は「耐え」や「我慢」で

乗り越えられる問題ではないと皆ぼんやりと気が付いて

いる筈である。

当社はそんな将来を見据え、昨年大きな改革を行った。

お客様には直接伝わりにくいが、

創業以来の大改革である

この先の大きな荒波には逆らえない。しかし波に飲み

込まれ流されるわけにもいかない。

そう前述で述べた「速鳥丸」のように時代に合わせた

大きな改革が必要なのである。

当社は開業以来、毎年「同業他社がやらない」ことを

積極的に取り組んできた。

また「前年の成功は失敗に繋がる」として毎年変わった

施策を打ってきた。「変わるために変わらず」。

今回は「変わらないために変わる」改革である。

和菓子を作り、お客様にお召し上がりいただき、

従業員とお取組み先と共に航海をしていく為の

改革である。

改革後の航海はまだ始まったばかりだが、

「清々しい大きな風」を感じる。「どんな?」と問われると

何とも答えようが無いが、とにかく今までにない

「新しく大きな風」を感じ、舵をとっている。

そう「順風」という言葉がしっくりきそうである。

大きな風を受けて帆が膨らんだ船は大きく前に進み

波を越えていく。しっかりと舵を握り前進していきたい。

「新しい大きな風」と共に。

文 Tube 「初心忘るべからず」

2023.1.14

本題に入る前に「コロナショック」ついて少し触れたい。

コロナショックとは、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大に伴う世界的な株暴落の通称であるが、

同時に感染症が社会経済にもたらした経済的打撃や

景気悪化の総称をも意味する。

この要因として挙げられるのは、感染拡大を恐れ、

各都市が経済活動を停止したことで、経済の悪化に

繋がったことが大きい。

都心部は「ロックダウン」つまり「都市機能の一時停止」

まで追い込まれたが「緊急事態宣言」に基づき

「徐行運転」ではあったが国全体が動いていった。

観光業、飲食業は大変だった。

県外への渡航つまり旅行や移動が制限され、

飲食店への入店人数、営業時間、メニュー制限など

緊急事態宣言が発動されるたびに

対応に追われた。

コミュニケーションのあり方も大きく変わった。

人が集まり楽しむ娯楽だけでなく冠婚葬祭という

「無くては成らない」儀式も「縮小」ではなく

「自粛」が続き、やがて意識は「無くても平気」と

端折られることも。

なぜか「中元歳暮」「年賀状」までが

その「とばっちり」を受けた。

人が集まることの「自粛」だけでなく

人と人との「個」の関わりが「希薄」になっていった。

「人様の御心」を形とし、

御心と御心とを通い合わせる「お手伝い」を

させていただいている我々の業界としては

とても残念な出来事だ。

しかし悪いことだけではない。時間をもてあます

「巣籠り」によってSNSの普及が一気に広がり、

ヘビーユーザーといえる若年層の世代はもちろん、

その上の世代のユーザーもその機能に馴染み、

挙って投稿を楽しむようになった。

このSNSの普及により情報を発信するスピード、

キャッチするスピード、活かすスピードが上がった。

今まで「口コミ」だけでしか広がらなかった

「馴染みの店」がこの情報発信によって瞬時に

「全国区に」という事例も少なくない。

菓子業界ではそんなSNSが起こしたちょっとした

ブームがある。

SNSの普及により菓子の製造方法や飾りつけなど、

特殊な技術が情報として公開されるようになった。

そのため未経験者を含む、個々の技術が向上し、

独立を試みる小店主が増えた。

独立した小店主たちは自己の表現に理解を求め、

店の情報をSNSに投稿する。

「和?」「洋?」「菓子?」「デザート?」

店主はそんなことにとらわれずに自由に表現を楽しむ。

既成の概念にとらわれず自由に

「菓子」いや「スイーツ」を表現し、それを見ている

私自身も「楽しい」し、良い刺激になる。

そんな投稿に共感する「フォロワー」は

こぞって情報を楽しみ、やがて「ファン」となり、

信者となる。ファン達はたとえ遠距離であっても

その情報の確認にわざわざ現地を訪れ、

念願叶いショップで思う存分買い物し、

その様子や感想を写真や動画に収め投稿する。

その精度と表現力を競い合って楽しむのである。

我々の業界ではそんな「コア」なショップが

増えており、業界全体の売上を揺るがしている。

都心部や立地の良い場所でなくては「繁盛しない」

という時代は去った。

また規格大量生産の商品でないと

広く世の中に「浸透しない」という時代も去った。

もう我々の菓子に「和」も「洋」もない。お客様は

「スイーツ」というジャンルに分類し、売り手だけが

「和」「洋」という概念に囚われている。

気づいているのか?どうか?わからないが、

売り手側ではなく買い手側の気持ちに

なって考えれば分かることである。

個店と個人の価値観の「マッチング」を実現した

SNSが業界の常識を覆してしまった。

いや「覆してくれた」といったほうが好ましい。

コロナ前と比べると鈍化した経済とは逆に顧客が嗜好を

切り替えるスピードが早い。

そんな中、菓子業界における改革は必至である。

当然この業界にいる当社も改革は必要である。

今年はその改革と変革の「元年」と位置づけ、

会社を動かしていきたいと思っている。

私自身はあと10年も会社に残るつもりはない。

未来を見据えて自身の改革も必要と考え、

初心に返って舵取りを行うつもりである。

創業時のわくわく、ドキドキした新鮮な気持ち。

そう「初心」という言葉がしっくりきそうである。

「初心」に返った私の2023年の「所信」である

大阪本家駿河屋をプロデュースオープン当日(YOU TUBE)

2021.11.5

ルート271さんとの取り組みについて(YOU TUBE)

2021.10.9

店主のブログYOU TUBE配信で更新!

チャンネル登録お願いしまーす

文tube 「音」

2020.8.27

甘音屋は「音」をテーマにした和菓子店である

商品、店内環境、菓銘など随所に

「音」を取り入れている。

言わば「音」がエッセンスのようなものである。

お買い求めいただいた商品にも必ず栞を添えて

和菓子をお召し上がり頂く時、そっと目を閉じて

耳を澄ましてみてください。「蒸す音」「焼く音」

「練る音」など和菓子が奏でる

「甘い音」の響きを感じて頂けます。

と私たちの想いをお伝えしている。

職人が和菓子を作る工程で放つ音、つまり職人の

息を感じて頂きたいという思いである。

「音」のエッセンスを一部を紹介したい。

夏場、暑い中ご来店下さったお客様に少しでも

「涼」を感じて頂きたいと、店外に風鈴を

取り付けている。風鈴のトンネルを抜けて店内に

向かって頂くその瞬間だけでも暑さを忘れて音色を

楽しんでいただきたいと思っている。

また昨今では店外で並んでお待ち頂くお客様が多く、

暑さとコロナの事も考慮し呼び出し用の端末を

お渡ししてお車でお待ち頂いている。

呼び出し音がエッセンスとしては受け入れにくい

電子音のためバイブレーション機能でお呼び出し

する。

エッセンス以外の音は出来る限り省きたいと

思っている。

暑い中ご来店頂いたお客様は、

まずドアチャイムである明珍火箸の音色を

楽しんでお入り頂く。

夏は涼を感じ、

冬は温かみを感じる不思議な音色である。

スタッフにはその音色でお客様のご来店を知らせ、

和菓子を作る職人まで全員が「いらっしゃいませ」

とご挨拶をする。

「店頭のお客様に声が届かなくても良い。

ご来店に対する感謝の気持ちを込めて仕事に

向かうように」と口を酸っぱくして指導している。

また並んでいる和菓子にも同様に語りかける

「気を引き締めてお客様をお出迎えしてね」と。

ご挨拶は程よい大きさの声。

大きすぎても小さすぎてもチェックが入る。

以前お話した細かい音を拾う私の「癖」である。

店内の音楽は和に拘らずジャズやクラッシックなど

商品や店の雰囲気に合う音楽をかける。

和菓子が音楽のリズムに合わせ

体をゆらしているように見える。

そんな音楽を聴きながら「和菓子選び」を

楽しんで頂きたいと思っているが、

これはDJをかじった事がある私の拘りである。

会社の象徴である屋号にも少し触れたい。

屋号にも「音」という字が入る。

これは「師」から

「五感に触れるようなフレーズのよい

屋号にしてみては?」

とアドバイスを頂いた。

当初読み方は「かんのんや」と決めていたが

「あまねやの方が響きがよい。

あまねくという言葉にも通じ、

広く行き渡る事を意味するから、

あまねやにしなさい」ともアドバイスを頂いて

「あまねや」に決めた。

「あまねや」でよかったと心から思う。

また私情を挟んではいけないが

「音」には「家族の想い」も込められている。

先程も申し上げたが私はDJをかじった。

下の兄はエレクトーンを極めた。

そして父はコーラスを。

「音」を頼りに生きてきた家族だが、

特段一番上の兄と母への想いが強い。

一番上の兄は高校を卒業した直後に視力を失い、

聴覚と触覚を頼りに生きてきた。

私を含めて兄を家族全員で支えて生きてきたが、

誰よりも兄の事を案じ、支えていたのは母である。

アナウンサーであった母は

「音」を巧みに操り生きてきたが

兄の生きるために必要な「音」に頼り、

縋っていた。

その母も私達兄弟三人の結婚を見届け、

孫の顔を見たころから認知症となった。

家族の生活は兄中心から母中心の生活に変わり、

私自身も母の事を考え

人生設計に軌道修正をかけた。

二世帯とはいえ母と同居していた私は

本来母の世話をしなくてはいけない

状況にあったが、幸い元気な父が代わりに

母の世話をしてくれた。おかげで迷いなく

菓子職人の修行に入ることができた。

34歳の時であった。

しかし母の病気の進行は早く、

徘徊することもあった。

ご近所の方に連れて帰って頂くことも多々。

気が付かぬうちに顔にあざを作り、

ケガをして帰ってくることもあった。

本店の更衣室として使っている小部屋は、

そんな徘徊する母がおとなしく座って

テレビでも見ながら寛いて過ごせる部屋として

設計の図面に入れていたスペースである。

当時は母本人も家族も不安を抱える毎日だったが

みんなで助け合って生きてきた。

今ある甘音屋は父、母、兄、家族全員が

居なければ存在していない。

そんな家族の想いを込めて

「音」という字を屋号に入れた。

公に初めてお話することである。

私的な想いを伝える事は本意ではないが

何卒ご寛恕を賜りたい。

さて話は変わるが、以前お話した長男は

いつも肌身離さずイヤフォンを持ち歩き、

音楽を聞く。勉強している時でさえもずっと。

また、階段を下りる時、風呂場に向かう時、

食事に入る時などは鼻歌を漏らし、

家族に癒しと安らぎを広げてくれる。

「音の家族」としてのDNAだろう。

以前も述べたが、

跡を継いでくれるなら菓子は必要無い。

新しい家族と共に「音」を大切に

生きてほしい。

文Tube 「馥 郁」

2020.7.29

私は馥郁という言葉が好きであり、

私のモノづくりのテーマは馥郁である。

意味は、「良い香りがする様子、さま」で

実際に香りがするわけではなく、雰囲気やオーラの

ようなものである。

馥郁という文字は見た目に仰々しいので、

以降少し柔らかく「香り」という言葉を使う

ことにする。

当社の店づくりは「姫路らしい香り」を

意識している。

では姫路の「香り」とはどのようなもの

なのだろうか。

「姫路といえば姫路城」というように、

私は「姫路の香り」がお城に偏る事にいささか

抵抗がある。

私はこの象徴ともいえるお城を少し横において

姫路らしい「香り」について話したい。

姫路の中心市街地にはお城に続く道「大手前通り」

がある。通りの両脇には大手企業の支店や

銀行などが立ち並び、そのまた両脇には個人商店や

飲食店が軒を連ね、周辺は観光客と近隣住民、

ビジネスマンが行き交う。「日常」と「非日常」が

混在しており、人の流れが京都とどこか似ている。

姫路駅北店はそんな「日常」と「非日常」が

行き交う街の中に溶け込めるようにと

「京都にあっても違和感の無い店」

をテーマに作った。

しかし市街から一歩外に出ればどうだろうか。

本店があり、私が幼少を過ごした蒲田は、

緑あふれる山々に囲まれ、水を湛える川が流れ、

そこには昔ながらの集落が残る。

姫路城の築城の折に使われたとされる

岩山もあり、岩山の麓には築百年近い家屋や

当時から行われている行事などが

当時のまま残る。

そして、山々を背に海に向かって川を下り、

浜手に足を延ばせば我が国の経済成長を支えた

ものづくりの「伝統」が広がり、

「自然」と「伝統」が共存している。

そう、私の考える「姫路の香り」は、

「日常、非日常、自然、伝統」である。

長松店は、築80年の古民家を改築し、

カフェと和菓子店を仲良く一つ屋根の下に置いた。

日常と非日常が入り混じる空間である古民家に、

姫路の伝統を象徴する「鉄」を多く使用し、

私の感じる「姫路の香り」を表現した。

是非お運び頂き、「姫路の香り」を

お楽しみ頂きたい。

実は創業12年となる今年、本店を思い切って

全面改装に踏み切った。開業当時、コンセプトも

「香り」も考えず、がむしゃらに作った店ゆえに、

店舗のデザインが今の思いと、私が作る菓子に

合わなくなってきたからだ。

店内はというと、メインとなる正面の壁は、

一面、鉄と石と合わせたような特殊な塗装を施し、

「石山」と「鉄」を表現した。

天井とショーケースのフレームには木材を使用し、

「自然との融合」を表し、3面の壁と

ショーケースは前回とは逆に黒に仕上げた。

イメチェンである。

本店は本店として象徴でなくてはいけない。

一番古くも一番新しくなったこの本店は、

今の私の思いを具現化した店である。

こちらも是非ご覧頂きたい。

姫路の香りがお城に偏る事にいささか抵抗がある

と冒頭申し上げた。別名「白鷺城」とよばれる

優美な姫路城は「我々の誇り」であることは

間違いない。しかしながら、播磨国風土記に

その記述があるように、古くよりこの地域には

人々の暮らしがあり、姫路城はその一部を彩る

いわば「歴史の絵の具」のようなものである。

太古より綿々と受けつがれている

「日常、非日常、自然、伝統」が

私の考える「馥郁」であり、「姫路城に盲目で

あってはならない」というささやかな抵抗から

招いた誤解があれば、どうかご容赦いただきたい。

文tube 「嫁入り」

2020.7.15

7月16日(木)1日臨時休業を頂いて

店内を改装する。

11年ぶりのことである。

私は百貨店に勤務していたこともあり、

「改装は最低10年に1度で行うもの」

と考えている。もう1年以上過ぎてしまった。

20年近く前の「スイーツバブル」から

スイーツもファッション化し、

インスタなどのSNSの普及で、味のみならず、

ビジュアルやパッケージ、売場の雰囲気などの

統一感が求められる時代である。

当店も開業当時から商品内容が大きく変わり、

売場とのバランスが合わなくなってきた。

また私は和菓子と洋菓子の垣根を無くしたいと

常々考えている。

ゆえにどちらが並んでいても違和感の無い売場を

作りたいという気持ちの変化があった事も理由の

一つである。

改装により売場の顔であるショーケースは

県立姫路商業高校に「嫁入り」が決まった。

商業を学ぶ生徒さんたちの学校教材として

使っていただける。この上無い喜びである。

ショーケースを見ると今でも思い出すが、

開業前に売れている和菓子店を

片っ端から見て回り、ショーケースに近づき、

手の位置で高さやガラス面などの長さを計った。

面白い事に売れている店のショーケースの高さや

商品陳列の位置などは共通していた。

私の様に視察に訪れ、調べたのであろうか。

とても興味深い。

やはりショーケースと「お別れ」は寂しい。

お客様との思い出が詰まっているからである。

先日玄関の話をしたが、このショーケースの上で

どれだけのお客様とご一緒させて頂いただろう。

ショーケースを壊してしまうとその思い出が

消えてしまう様でやりきれなかった。

本当に「嫁入り先」が決まって良かったと

心から感謝している。

ショーケースだけではない。

売場はお客様との思い出、スタッフとの思い出、

そして家族との思い出が詰まった空間である。

開業当時1度だけ母が来店してくれたことがある。

認知症を患って施設に入っていたが、月に一度の

検診の帰りに父が連れてきてくれた。

少し話が反れるが母は元アナウンサーだった。

結婚してからはフリーのアナウンサーとして

活躍する一方でアナウンサーの養成に

力を入れていた。

「授業料をとらない上にお昼ご飯を出す教室」

と言ってよく自慢をしていた。

「生徒たちの成長が私の生きがい」と授業料を

貰わず「お金の無い学生のために」と

生徒さんにお昼ご飯を作って出していた。

私の記憶が正しければ薄味の焼き飯を

出していた気がする。

「語尾は上げるのではなく下げる!」

「もっと強く!強弱がたりない!」

ととにかく細かい音の違いを指摘して指導

していた。レッスンでは時に男性の生徒さんが

泣きながら帰る事もあった。

物心ついた時から母の横でそんなレッスンを

聞いていた私は、いつの間にか細かい音を拾う

「癖」がついた。

今も餡を炊くときに餡を見ることは殆ど無い。

あんの状態を音で聞き分ける。

甘音屋という屋号がついたきっかけも

その一つである。

認知症を患ってから数年経った頃、病魔は

「話す」という命の次に大切なものを

母から奪った。言葉が出にくくなった

だけでなく声も出しづらくなっていった。

無念であったと思う。

母が来店してくれた時のことに話を戻す。

車から降りて車椅子でギャラリーに入り、

一段落したと思うとお客様に深々と頭を下げた。

と同時に皆は気が付かなかったが

「いらっしゃいませ」と言った。正直驚いた。

またその直後に私がスタッフに「母だ」と

紹介すると、母はまた頭を下げて

「よろしくお願いします」と言った。

認知症で何も分からなくなっていたはずだが、

本能的に息子が何をしているのか理解した

のだと思う。

皆は母が何を言っているか?気が付かなかったが

私は母から授かった「癖」が活きた。

その時の事を思い出すと今でも涙が止まらない。

今回は母との思い出を語ったがお客様との

思い出も数えきれない程ある。

思い出が沢山たくさん詰まった売場である。

今日この売場とはお別れである。

「娘」は姫路商業高校が引き取って下さる。

「彼女」はきっと新しい環境で

活躍してくれると思う。

「彼女」が語りかけるメッセージを感じ取り、

一人でも多く商いの道を選び、売場を作り、

一つでも多くの思い出を作ってほしい。

そんな思いを込めて

「父親」として「娘」を送り出しエールを送った

文Tube 「跡は継がせない」

2020.6.29

甘音屋は私が初代である。と同時に終代である。

つまり息子に跡を継がせないということである。

他に跡を継ぎたいという人が現れた時はその時に

考えるが、森家としては私が終代である。

息子には「継がせない」息子も「継ぐ気はない」

と意見が一致している。

息子には息子の人生がある。

彼の可能性を和菓子という括りで縛りたくない。

私がそう言うと「どうしても息子さんが

継ぎたいと言ったら?」と聞かれる。

それでも継がせない。そもそも跡を継がせる為の

教育もしていないし、どうしても菓子を志す

というならば、自分で自分の「新しい菓子」

を作ればよい。

少し話が反れるが、私の前職は百貨店マンだ。

異動が多い職種だったが本当に様々な経験を

させて頂いた。特に東京事務所での勤務は本当に

良い経験となった。

東京事務所は高島屋の本社にあった。

さすがは大手百貨店である。いろんな情報が

常に飛び交っていた。

当時私は「新業態開発」という業務を担当し、

百貨店という枠にとらわれず、東京の

「新しい情報」を姫路本社の社長以下役員に

報告をするという仕事を頂いていた。

業務自体は大変責務の重いお仕事だったが、

拘束時間もなく上司もいない。極端に言えば

家で寝ていても分からない。そんな「自由」な

業務だった。

縛られることが嫌いな私は「自由」に東京を

飛び回った。しかし「自由」という言葉には

「責任」という言葉がセットである。

月に一度本社で報告会があり、社長以下役員への

報告は情報の鮮度、内容が求められた。

情報量はボリュームが無ければ決して乗り

越えられるものではなかった。

自由な業務だったが、早朝から夜遅くまで都内を

走り回って必死に情報を収集していた。

そんな仕事が大好きだった私が脱サラをして

和菓子屋を始めた。

開業して11年になる。この11年間様々な事に

取り組んできたが、何よりも同業他社が

やらない様な「新しい取り組み」に

力を注いできた。「新業態開発」である。

「去年の成功は今年の失敗に繋がる」とも教育を

受けてきた私は前年の実績のない新しい施策に

毎年取り組んでいる。「新しい」という言葉は

軽く新鮮なイメージがあるが私にとっては、

重く(ネガティブではなく)も責任を感じ、

追いかける。いや追いかけらるような

イメージの言葉である

話を息子に戻す。彼は来年受験である。

親としては東京の学校を勧めた。本人もどうやら

そのつもりのようである。希望通りに行けば、

彼も自由に都会の風を吸い、充実した学生生活を

送るであろう。また「跡を継がない」という

ある意味「自由」を与えた。

しかし和菓子屋を継がせるための教育は一切して

きていないが、幼い頃から私にしか出来ない事を

教えてきたつもりである。

また私も親である。彼に「自由」を与える

代わりに「責任」を与えた。

彼も気が付いているはずである。

自分の名前に「新」という一字が入っている

意味を。

彼の「新業態開発」を楽しみに、私も負けずに

引き続き「新業態開発」に取り組んでいきたい。

そしていつの日か

初代であり終代としての仕事を遂げたいと思う

玄関にて

2020.6.7

玄関はどんな時でも人を出迎え、

見送ってくれる。

いやな事、嬉しい事、つらい事

中と外で様々な感情が行き交う。

よくも悪くも思い出が詰まった大切な場所である。

今朝、出かけようとその玄関に向かい

通勤用のスニーカーを履こうと見ると

随分と汚れていた。

早く目覚めた事もあり、出勤前であるが

早々に洗う事にした。

その昔は風呂場でゴシゴシとタワシで

洗っていた。今では「KUTSU石鹸」

なるものがあり、専用ブラシに液体をつけて

磨くと見る見るうちに汚れが落ちていく。

気持ちが良いくらい。

めんどうな靴磨きが楽しくなる。

そのせいか?

玄関に脱ぎ捨てられた二回り小さい長男の

スニーカーも洗濯を「おねだり」しているように

見えた。

出勤までまだ時間がある。

「よしよし」と長男の分も洗うことにした。

「はて、長男は洗った事に気が付くだろうか?」

「おそらく気づくまい」そう思いながら

慣れない手つきで二足目の洗濯に入った。

二足目となると慣れてきた。集中力も落ちる。

いつもそうだ。集中力のない私は、気を抜くと

すぐ空想や妄想に入るが、明け方だったせいか

ぼんやりと薄暗い玄関が、空想している時の

モノクロの情景と重なった。

同時に走馬灯のように過去の玄関先での

出来事が再生された。

動画の登場人物は昨年末亡くなった叔母である。

叔母の家は当家から二軒隣り。

元は当家の母屋に住んでいたため、

親戚と言っても家族のような存在だった。

いつも用事がある時、呼び鈴を鳴らすと

こちらが玄関に出る前に部屋に入ってくる。

戸惑うスキさえ与えずに。

それが滑稽で自然で、とにかく憎めない

人だった

また優しかった。私には特に甘く「まあちゃん」

と50前のおじさんを捕まえて子供扱いする

のは叔母だけだった(笑)

そんな叔母に一度だけ叱られたことがある。

「甘音屋はお客様に来てほしいと宣伝するが、

来てくれたお客様に対して看板も出さ

ないのか!不親切な店だ!」と。

散々叱られた為、私の拘りを曲げて渋々作った

鉄の看板が、今も庭先でお客様を出迎えている。

看板を見ると当時の叔母とのやり取りを思い出す。

とにかく筋が通らないことは嫌いな人だった。

彼女は義人でもあった。

困った人に手を差し伸べ、助け、尽くし、

人の為に生きた人だったが、人一倍、

人に対して感謝を忘れない人だった。

「ありがとう」が口癖で、

心からあふれ出る感謝の気持ちを

素直に表現し、皆に伝えていた。

そんな彼女にはいつも人が集い、

私も叔母が好きだった。

叔母は冬になると決まって同じ話をしてくれた。

幼い頃、一緒に暮らしていた曾祖父の話である。

「あなたのひい爺さんは冬になるとストーブの上に

丸い石を並べていた。毎朝私が学校に行く前に

その石をハンカチにくるんで「行っておいで」

と手渡し見送ってくれた。

それはもう温かかったよ。今のようにカイロが

ないからね。

お爺さんは厳しかったけれど、とても優しい

お爺さんだったよ」と幼き少女のように話して

くれた。

親族びいきだが、良い話である。

曾祖父の孫への愛情が伝わり、孫である

叔母からの感謝が感じられた。

私はそんなカイロさえ無い時代に存在しないが

「感謝」「感動」「感激」が身近に溢れていた

気がする。

逆にモノが豊富にある今の時代にその全てが

遠く感じる。

ここから私見を述べさせていただく事を

何卒ご寛恕を頂きたい。

今回のコロナウイルス感染拡大について、

いきさつは別として「致し方ない出来事」である。

国のせいでもない。県のせいでもない。人でも

ない。悪いのはウイルスである。

そんな中で助成金や給付金が届き、

必要か否かは別としてマスクが届く。

ありがたいことである。

給付金が少ない?それは元々無いものであり、

頂けるだけありがたいことである。感謝せねば。

当店もこのコロナには相当悩まされ、苦しんだ。

今もなおである。

しかし、もっと苦しんでいる人もいる。

もっと言えばコロナに感染し、亡くなった人が

いるのである。医療の現場では命を懸けて

コロナと闘う人もいる。

そう考えたら「給付金が遅い」

「マスクが小さい」など言えたものではない。

まずは「感謝しなくては」と思う。

今、叔母が生きていたらそう言ったに違いない。

そんな叔母の事を思い出しながら2足目の

洗濯を終えた。

「息子は気づくかな?」

またそんな事を考えている。

私はまだまだ叔母のような義人とはいえない。

「作品」

2020.5.18

亡くなった母の荷物を整理していた。

亡くなって7年経つが、未だ整理が

つかない。

小指よりも短い鉛筆すら「捨てられない人」

だったので、とにかくその整理に時間がかかる。

生前、母の職業はアナウンサーで、ディレクターや

脚本など、その関連の仕事を兼務していたようだ。

その為、文を書き残すことが癖であり、仕事

でもあった。

長年、「読む」「書く」「話す」ことに

時間を費やし、その為に残した「作文」は

何百枚だろう?

全てに目を通すと、あと何年かかるやら(笑)

遺影の笑顔が曇りそうなので「作文」ではなく

「作品」と表現を変える(笑)

面倒とは言いながらも、その「作品」を

母に成り代わって、思い出すように読み

ながら楽しんでいる。

デパートの包装紙、スーパーの広告紙、

潰した菓子箱。何にでも「作品」を書いていた。

どんな紙も母にとっては「原稿用紙」

だったのである

そんな中、ある作品が目に留まった。

熨斗紙に書かれた「作品」で、

普通は裏の白紙部分に書くことが多いが、

敢えて熨斗紙の表に書かれた「作品」が

斬新に見えた。

手に取って読んでみると、熨斗紙の説明までは

書いていないものの、会食に行き、お土産を頂き、

お土産に掛けてあった熨斗紙だとすぐに分かった。

「作品」の登場人物は

兄、

兄がお世話になった大学の教授、

料亭の女将、

母

の四人で、教授にお誘い頂いて夕食をご馳走して

頂いたことが書いてあった。

冒頭、「その人は現れた」と始まり、

教授に対する感想が書かれていた。

日時、食事場所、景色、教授が遅刻した事、

遅刻の言い訳、言い訳をしていた時の表情、

女将とのやりとりなど、私もその教授や

女将の事を存じている為、40年近く前の

話も同席していたかのように「作品」を

楽しめた。

しかし、そんな「作品」に集中していたせいか?

その「作品」を読み終えてから、

初めて「原稿用紙」のデザインに気が付いて、

思わず声を出して驚いた。

と同時に「ご縁」を感じた。

その「作品」が書かれた「原稿用紙」は

私が和菓子店を開業する際、大変お世話になり、

影響を受けた社長様のお店「BAICAL」の熨斗紙

だったのである。

「BAICAL」は京都の老舗洋菓子店で、私が

百貨店勤務時代に無理をお願いして、お取引を

させて頂いたことがきっかけで、退職後も

色々なアドバイスを頂いていた。

当時、菓銘のつけ方については、社長様の他ならぬ

厚い思いや「拘り」を直々にご享受頂いた。

「京都に〇〇というお寺があって、

楕円型した襖の引手を表現して菓銘にしている」

「祇園の○○という場所の石畳を表現している」

など「外の人を受け入れない」という京都気質など

微塵も感じさせない。温かい言葉と分かりやすい

表現で私に説いてくださった。

現在は退任していらっしゃるようで、

随分とご無沙汰をしてしまっている。

そんな「BAICAL」と母の「原稿用紙」(表現が

失礼だが)で再会出来た。本当にご縁である。

菓銘は社長様には程遠いが、ご享受頂いた通り、

モノづくりとその表現には他ならぬ力を注いでいる。

モノから生まれるストーリーを大切にして。

先日も新商品が出来たので菓銘に悩んだ。

菓銘を考えるときには、頭の中に必ず社長様が

厚く語って登場して下さる。

加えて、「作品」から生まれた「ご縁」によって

兄、教授、女将、母と登場人物が4人も増えた。

私の「作品」の中で。

息子の事を考えて、私の「作品」や「原稿用紙」

は出来る限り少なくしたいものである。